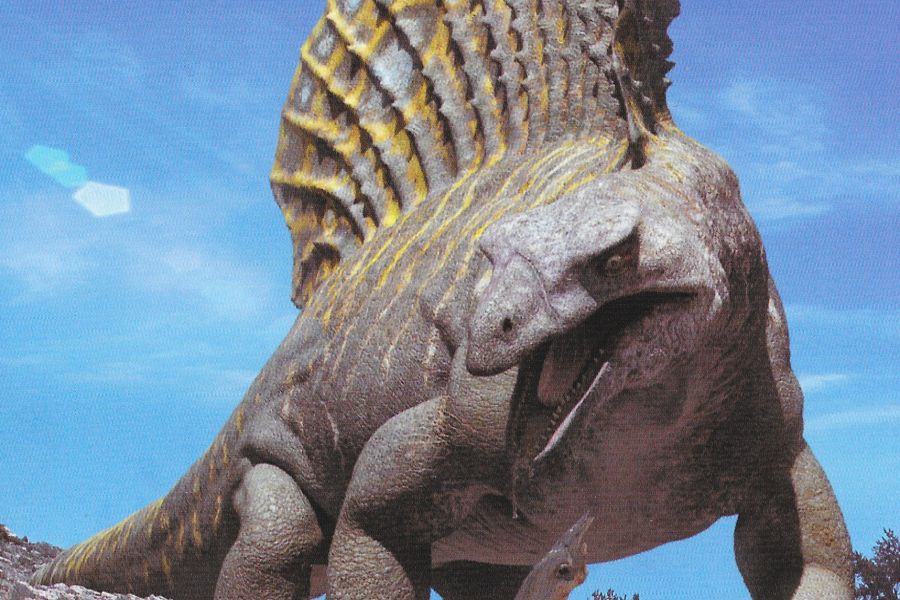

Dimetrodon («diente de dos medidas») es un género extinto de sinápsidos pelicosaurios perteneciente a la familia Sphenacodontidae cuyas especies vivieron en América del Norte y Europa durante el Pérmico Inferior entre hace alrededor de 299 y 270 millones de años atrás.

La característica más sobresaliente de Dimetrodon es la enorme vela dorsal, similar a una aleta, cuya estructura se basa en espinas vertebrales alargadas. La función que pudo desempeñar posiblemente fue la de estabilizar la columna vertebral para mejorar la locomoción o la de calentar y enfriar el cuerpo como un sistema de termorregulación. Sin embargo, estudios recientes sostienen que la vela pudo ser inefectiva para regular el calor corporal y pudo cumplir en su lugar una función reproductiva durante los despliegues destinados al apareamiento.

Con seguridad era uno de los superdepredadores de su tiempo y se alimentaba de peces y otros tetrápodos, incluyendo reptiles y anfibios. Tenía una postura cuadrúpeda y poseía un cráneo grande y de perfil curvo con grandes dientes de diferente tamaño alojados en ambos maxilares. La mayoría de los fósiles de Dimetrodon fueron hallados en el suroeste de Estados Unidos, en especial de unos depósitos llamados Lechos Rojos de Texas y Oklahoma, y se creía que la distribución del género se restringía a América del Norte. Sin embargo, recientemente se describió una especie nueva hallada en Europa (Alemania), lo cual no es de extrañar dado que a principios del Pérmico América del Norte y Europa hacían parte del supercontinente Euramerica. El nombre del género se utilizó por primera vez en 1978 y desde entonces se han descrito una veintena de especies, de las cuales una docena se consideran válidas.

Dimetrodon en la cultura popular se confunde frecuentemente con un dinosaurio o alguno de sus contemporáneos, pero en realidad vivió al menos 40 millones de años antes de la aparición del primer dinosaurio durante el Triásico. A pesar de tener apariencia de reptil se encuentra más relacionado con los mamíferos que con cualquiera de los reptiles modernos; sin embargo, la familia a la que pertenece no hace parte del linaje que dio origen a los mamíferos vivientes.

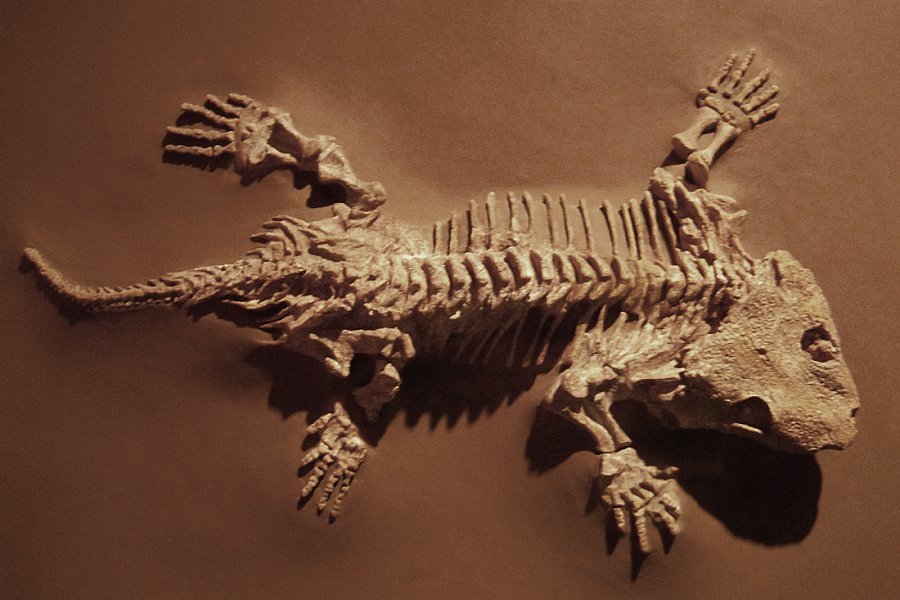

Los primeros estudios realizados en fósiles actualmente clasificados como Dimetrodon los realizó el paleontólogo estadounidense Edward Drinker Cope en la década de 1870. Cope obtuvo los fósiles junto con muchos otros restos de tetrápodos del Pérmico, de manos de algunos cazadores de fósiles que los obtuvieron en los Lechos Rojos de Texas. Entre los cazadores se encontraba el naturalista suizo Jacob Boll, el geólogo estadounidense W. F. Cummins y el paleontólogo aficionado Charles Hazelius Sternberg.

Sternberg le envió algunos de sus fósiles al paleontólogo alemán Ferdinand Broili de la Universidad de Múnich, sin embargo Broili no fue tan prolífico como Cope a la hora de describir los especímenes. El rival de Cope Othniel Charles Marsh también obtuvo algunos fósiles de Dimetrodon que envió al Museo Walker. El nombre Dimetrodon se utilizó por primera vez en 1878 cuando Cope describió las especies Dimetrodon incisivus, Dimetrodon rectiformis y Dimetrodon gigas en la publicación científica Proceedings of the American Philosophical Society.

Sin embargo, la primera descripción de un fósil de Dimetrodon tuvo lugar un año antes, cuando Cope describió la especie Clepsydrops limbatus proveniente de los Lechos Rojos de Texas. (El nombre Clepsydrops fue acuñado por Cope en 1875 para describir esfenacodóntidos del Condado de Vermilion (Illinois) y más tarde utilizado para nombrar muchos especímenes de esfenacodóntidos de Texas; a finales del siglo XIX y principios del siglo XX muchos esfenacodóntidos de Texas se asignaron tanto a Clepsydrops como a Dimetrodon) C. limbatus fue revaluado como una especie de Dimetrodon en 1940, por lo cual la publicación de Cope de 1877 se convirtió en el primer registro de Dimetrodon. El mismo Cope fue el encargado de describir en 1978 la primera especie de sinápsido con vela dorsal, con el nombre de Clepsydrops natalis; sin embargo consideró la vela como una aleta y la comparó con la cresta de los actuales basiliscos (Basilicus). Las velas no estaban preservadas en los especímenes de D. incisivus y D. gigas descritos también en su publicación de 1878, pero si lo estaban en el espécimen de D. rectiformis también descrito por él.

En las primeras décadas del siglo XX, el paleontólogo estadounidense E. C. Case fue el autor de muchos estudios sobre Dimetrodon y describió algunas especies. Case recibió fondos del Instituto Carnegie para estudio de muchos especímenes de in colecciones del Museo Americano de Historia Natural y otros museos.5 Muchos de estos especímenes fueron hallados por Cope, pero no los detalló muy a fondo, dado que Cope era conocido por describir especies nuevas basándose solo en algunos fragmentos óseos. A principios de la década de 1920, el paleontólogo Alfred Romer revisó muchos especímenes de Dimetrodon y describió otras especies. En 1940, Romer fue el coautor de un estudio extenso junto a Llewellyn Ivor Price que llamaron Review of the Pelycosauria, en el cual las especies de Dimetrodon descritas por Cope y Case fueron revaluadas. La mayoría de las especies consideradas válidas por Romer y Price guardan todavía ese estado.

En las décadas posteriores a la monografía de Romer y Price se descubrieron nuevos especímenes de Dimetrodon en localidades fuera de Texas y Oklahoma en Estados Unidos. El primero de ellos fue descubierto en la región de Cuatro Esquinas Utah en 1966; otro en Arizona en 1969, y en 1975 en Ohio. Una especie nueva del género denominada D. occidentalis fue descrita en 1977 procedente de Nuevo México. Los fósiles hallados en Utah y Arizona probablemente también pertenecían a D. occidentalis.

Antes de estos hallazgos, se formuló una teoría que proponía la existencia de un paso marítimo a principios del Pérmico que separaba lo que actualmente son los estados de Texas y Oklahoma de los territorios del oeste, restringiendo a las especies de Dimetrodon a una pequeña región de América del Norte, mientras que un esfenacodóntidos más pequeño llamado Sphenacodon dominaba el área occidental. A pesar que este franja de océano probablemente si existía, el descubrimiento de fósiles fuera de este territorio muestra que su extensión era limitada y no constituía una barrera efectiva para la distribución de las especies de Dimetrodon.

En 2002, una especie nueva de Dimetrodon que pasó a llamarse D. teutonis se describió a partir de un hallazgo en la Cuenca Saar-Nahe en Alemania, lo que constituyó el primer hallazgo de una especie de este género fuera de América del Norte.

Dimetrodon es un miembro primitivo dentro de los sinápsidos, un grupo diverso que incluye los mamíferos vivientes y todos sus parientes extintos. El género pudo haber evolucionado de una forma primitiva de la familia Sphenacodontidae, probablemente de Sphenacodon ferox durante el Carbonífero Superior o el Pérmico Inferior (Gzheliense-Asseliense); y su desaparición coincide con el auge de los terápsidos eotitanosúquidos y dinocéfalos durante el Ufimiano. En la cultura popular con frecuencia se confunde con un dinosaurio, a pesar que surgieron por lo menos 40 millones de años antes que el primer dinosaurio apareciera.18 Dimetrodon se encuentra más emparentado con los mamíferos actuales que con los dinosaurios y cualquiera de los reptiles modernos. Desde finales del siglo IXX hasta los inicios del siglo XX, la mayoría de los paleontólogos lo consideraron un reptil de acuerdo con la taxonomía de Linneo. En esta clasificación los reptiles fueron considerados como una clase y Dimetrodon se incluyó como un género de esta clase. Sin embargo, los paleontólogos reconocieron que los mamíferos evolucionaron de este grupo en lo que ellos llamaron una transición de reptil a mamífero. Más recientemente, la taxonomía filogenética unificó la clasificación de los vertebrados y definió que todos comparten un ancestro común. Los reptiles y mamíferos se encuentran ubicados en clados diferentes, y cada grupo posee un ancestro común del cual todos son sus descendientes. Bajo la sistemática filogenética, los descendientes del ancestro común más reciente de Dimetrodon y todos los reptiles vivientes incluye también a todos los mamíferos modernos y sus antepasados, los que actualmente se consideran más relacionados con Dimetrodon que con cualquier reptil viviente. Los descendientes del ancestro común más reciente de los mamíferos y reptiles (el cual apareció hace alrededor de 310 millones de años en el Carbonífero Superior) se dividen en dos clados: los sinápsidos, el cual incluye a Dimetrodon y a los mamíferos y los saurópsidos, que incluyen a los reptiles vivientes y todos los reptiles extintos más relacionados unos con otros que con los mamíferos.

Dentro de los sinápsidos Dimetrodon hace parte del clado Sphenacodontia. Los esfenacodontos fueron clasificados por primera vez como sinápsidos primitivos en 1940 por los paleontólogos Alfred Romer y Llewellyn Ivor Price, junto a los grupos Ophiacodontia y Edaphosauria. Miembros de estos tres grupos se conocen del Carbonífero Superior y el Pérmico Inferior. Romer y Price los identificaron principalmente por características postcraneales como la forma de los miembros y las vértebras. Considerarona a Ophiacodontia el grupo más primitivo a causa de su mayor similitud con los reptiles; mientras Sphenacodontia se consideró el más avanzado debido su la mayor similitud con los terápsidos, los cuales contienen a los sinápsidos más emparentados con los mamíferos. Romer y Price situaron a una familia de sinápsidos primitivos llamada Varanopidae dentro de Sphenacodontia, considerándola más primitiva que los otros esfenacodóntidos relacionados con Dimetrodon. Pensaron que los varanópidos y los esfenacodóntidos emparentados con Dimetrodon estaban estrechamente relacionados dado que ambos grupos eran carnívoros; sin embargo, los varanópidos eran muchos más pequeños, carecían de vela dorsal y tenían aspecto de reptil. La clasificación actual de las relaciones entre sinápsidos fue propuesta por el paleontólogo Robert R. Reisz en 1986, cuyo estudio se basó principalmente en las características craneales dejando en segundo plano el resto del esqueleto. Dimetrodon se considera un esfenacodontos bajo esta clasificación, pero los varanodóntidos son considerados sinápsidos basales y se clasifican fuera de los esfenacodontos. Dentro de Sphenacodontia se encuentra el clado Sphenacodontoidea, el cual a su vez contiene a la familia Sphenacodontidae y el orden Therapsida. La familia Sphenacodontidae integra a Dimetrodon y otros sinápsidos dotados de velas dorsales como Sphenacodon y Secodontosaurus, mientras los terápsidos incluyen a los mamíferos y la mayor parte de sus parientes que vivieron durante el Pérmico y el Triásico. A continuación se representa un cladograma modificado a partir del análisis de Benson (en prensa) que sigue esta filogenia:

Dimetrodon era un sinápsido cuadrúpedo, poseedor de una gran vela con aspecto de aleta que le cubría el dorso. Su tamaño y morfología era similar a un aligator moderno, exceptuando el hecho de que se trataba de un animal exclusivamente terrestre. Dimetrodon fue el depredador dominante de su ambiente por más de 25 millones de años, tiempo durante el cual se diversificó en alrededor de una docena de especies, que aumentaron su tamaño con el paso del tiempo. La mayoría de las especies tenían una longitud que oscilaba entre 1,7 y 3,2 metros, y un peso estimado que variaba entre 28 y 250 kg. La especie más grande descrita de Dimetrodon es D. grandis de 3,2 metros de longitud y la más pequeña es D. teutonis de solo 60 cm. Las especies grandes de Dimetrodon se hallaban entre los mayores depredadores de inicios del Pérmico; sin embargo, su pariente Tappenosaurus, conocido por hallazgos fósiles en estratos algo más recientes, pudo ser un poco más grande con una longitud estimada de 5,5 m. Dentro de las características que lo identifican más con los mamíferos que con los reptiles cabe destacar la presencia de una mandíbula inferior fusionada, una dentadura compleja para masticar, una anatomía muscular mandibular novedosa, un cerebro más grande y tres pequeños huesos en el oído medio.

El cráneo de Dimetrodon es proporcionalmente alto, angosto y de perfil triangular visto desde arriba. Los orificios oculares se sitúan en la parte superior y posterior del cráneo. Posterior a cada cuenca ocular se encuentra un agujero llamado fenestra infratemporal. Otro dos pares de agujeros pueden observarse en la cara posterior del cráneo al verse desde arriba: la fenestra supratemporal y la fenestra postemporal. El polo posterior del cráneo (occipucio) se orienta en un ángulo ligeramente superior, una característica que comparte con otros sinápsidos primitivos. Visto lateralmente, el contorno superior del cráneo declina hacia abajo y adelante en un arco convexo hasta la punta del hocico. La punta de la mandíbula superior, formada por hueso premaxilar, se prolonga desde arriba sobre el maxilar para formar una discontinudad, la cual forma un diastema entre los arcos dentales. Por su posición filogenética poseía un patrón de musculatura mandibular a partir del cual se originó el de los mamíferos. Sin embargo, el estudio de la región temporal, el paladar posterior y la mandíbula, indica que Dimetrodon tenía músculos aductores en la mandíbula con diferenciación y distribución similar a los reptiles modernos. Las características de los músculos masticatorios y la presencia de un aparato prensil potente, sugieren que Dimetrodon se alimentaba de animales grandes. La longitud de los dientes difiere notablemente de acuerdo a su ubicación en los maxilares, a lo cual debe su nombre Dimetrodon que significa «diente de dos medida», en alusión a los dos juegos de dientes de diferente longitud que poseía Uno o dos pares de dientes similares a caninos se desprendían del maxilar superior e incisivos de gran tamaño se proyectaban desde la punta de ambos maxilares insertos en el premaxilar y la mandíbula. Dientes más pequeños se encuentran alrededor de la brecha maxilar y en dirección posteriores a los caniniformes, haciéndose menores de manera progresiva hacia atrás en los maxilares. Muchos de los dientes son más anchos en la sección media y se hacen más angostos al contactar con el hueso maxilar, lo que les confiere una forma ovalada o de «gota de agua». Esta forma de los dientes es característica de Dimetrodon y los esfenacodóntidos más relacionados, rasgo que permite distinguirlos de otros sinápsidos primitivos. Como en otros sinápsidos basales, los dientes de la mayoría de las especies de Dimetrodon poseen bordes aserrados. Los dientes de la especie más pequeña D. teutonis carecen de este tipo de borde, pero conservan sus bordes afilados.

En los fósiles hallados, la superficie interna de la región nasal posee crestas llamadas nasoturbinales, las cuales pudieron haber dado base al cartílago que soportaba el epitelio olfatorio, que como su nombre indica, se encargaba de detectar los olores. Estos surcos son mucho más pequeños que los presentes en los sinápsidos más recientes del Pérmico y Triásico, en los cuales los grandes nasoturbinales se consideran la prueba de que fueron animales de sangre caliente, debido a que posiblemente sirvieron de soporte a la membrana mucosa que calienta y humedece el aire inspirado. Por ello, la cavidad nasal de Dimetrodon es transicional entre los vertebrados terrestres primitivos y los mamíferos.

Otra característica transicional de Dimetrodon es una cresta en el dorso de la mandíbula llamada lámina refleja. Esta se encuentra en el hueso articular que conecta el maxilar inferior con el hueso cuadrado del cráneo para formar la articulación mandibular. En los ancestros más recientes de los mamíferos, el hueso articular y el cuadrado se separaron de la articulación mandibular, convirtiéndose el articular en el martillo del oído medio. La lámina refleja paso a hacer parte de una estructura llamada anillo timpánico que brinda soporte al tímpano en todos los mamíferos vivientes.

La cola de Dimetrodon constituye una gran proporción de su masa corporal y está formada por alrededor de 50 vértebras caudales. En los primeros esqueletos descritos la cola estaba ausente o incompleta; la única vértebra caudal conocida en un ejemplar era una número once, que se encontraba a la altura de la cadera. Debido a que los primeros hallazgos dejaban entrever que las vértebras caudales disminuían rápidamente de tamaño al desplazase hacia la punta de la cola, muchos paleontólogos del siglo XIX y principios del siglo XX pensaron que el animal tenía una cola muy corta. Este concepto cambió hasta 1927 cuando se describió un espécimen con una cola casi completa.

La característica más distintiva de Dimetrodon es la gran vela con aspecto de aleta que ocupaba toda la longitud de su dorso. Esta formación anatómica se originaba a partir de la elongación de las apófisis espinosas de las vértebras. Cada espina era diferente en su sección trasversal, desde la base hasta la punta. En la cercanía del cuerpo vertebral la sección trasversal de la espina tiene una forma rectangular y hacia la punta toma una figura de ocho con un surco a cada uno de sus lados. Se cree que esta forma le daba más resistencia a las espinas lo que prevenía dobladuras y fracturas. Una sección trasversal de una espina de Dimetrodon giganhomogenes tiene forma rectangular pero conserva la configuración en ocho hacia el centro, indicando que la forma de las espinas puede cambiar con la edad de los individuos.

La anatomía microscópica de cada espina también varía desde la base hasta la punta e indica los sitios que servían de asiento a los músculos de la espalda y la porción que hacía parte de la aleta. La parte proximal de la espina tenía una superficie rugosa que pudo servir como punto de anclaje para los músculos dorsales. También poseía una red de tejido conectivo llamado fibras de Sharpey que indican que se encontraba embebidas dentro del cuerpo. En la parte distal de las espinas la superficie del hueso es más lisa. El periostio se encuentra cubierto de pequeños surcos que probablemente servían de canal a los vasos sanguíneos que irrigaban la vela. Antes se creía que los grandes surcos laterales de las espinas fueron canales surcados por grandes vasos sanguíneos, pero debido a que el hueso carece de canales vasculares de tamaño significativo se cambió el concepto y se piensa que la vela estaba poco vascularizada. En algunos especímenes de Dimetrodon se pueden observar áreas deformadas que pueden ser fracturas consolidadas. El hueso cortical sobre estas rupturas se encuentra bastante vascularizado, lo que sugiere que la vela contaba con tejidos blandos que proyectaban vasos sanguíneos sobre el sitio. Capas concéntricas de hueso lamelar constituyen la mayor parte de las espinas al observarlas en un corte trasversal y contiene zonas de recesión del crecimiento que permiten calcular la edad de los especímenes al momento de su muerte. En muchos hallazgos, la porción distal de las espinas gira bruscamente, indicando que en vida la vela pudo tener un perfil irregular. Esta curvatura sugiere que el tejido blando pudo no haber llegado hasta la punta de las proyecciones óseas, lo cual significa que el tejido entre las espinas no era tan extenso como se pensaba.

Existen muchas proposiciones acerca de la función de la vela dorsal en este animal. Entre las primeras se sugirió que pudo haberle servido al animal para camuflarse entre los juncos mientras acechaba a su presa o que pudo tratarse de una auténtica vela que impulsaba al animal sobre el agua. Otra posible función que pudieron tener sus largas espinas neurales fue la de estabilizar el tronco mediante la restricción de sus movimientos verticales, lo que le proveía un mejor soporte para los movimientos laterales requeridos para la marcha. En 1940, Alfred Romer y Llewellyn Ivor Price propusieron que la vela poseía una función termorreguladora, lo que le permitía al animal calentar su cuerpo con la luz solar. En los años siguientes se crearon muchos modelos para estimar la capacidad de termorregulación de Dimetrodon. Por ejemplo, en un artículo de 1973 de la revista Nature, los paleontólogos C. D. Bramwell y P. B. Fellgett estimaron que le tomaba a un animal de 200 kg cerca de una hora y media para incrementar su temperatura de 26 a 32 °C . En 1986, Steven C. Haack concluyó que el calentamiento era más lento de lo estimado y que el proceso tomaba alrededor de cuatro horas. Mediante el uso de un modelo basado en una variedad de factores ambientales y factores fisiológicos hipotéticos del animal, Haack encontró que la aleta le permitía a Dimetrodon calentarse rápido en la mañana y alcanzar una temperatura óptima durante el día, pero era inefectiva para eliminar el exceso de calor y mantenerse caliente durante la noche. En 1999, un grupo de ingenieros mecánicos ideó un modelo virtual para analizar la capacidad de la vela para regular la temperatura corporal durante los cambios estacionales. Concluyeron que la vela era útil para capturar y liberar el calor durante todo el año.

La mayoría de estos estudios atribuyen dos funciones termorreguladoras a la vela: una como un medio de calentarse rápidamente en la mañana u otra como un medio de disminuir la temperatura corporal. Se presume de Dimetrodon, como de todos los vertebrados terrestres del inicio del Pérmico, que se trataba de un animal de sangre fría o ectotérmico, dependiente del sol para mantener la temperatura corporal. Debido a su gran tamaño, los cambios de temperatura eran más lentos que en animales más pequeños. Al aumentar la temperatura en la mañana, las presas de Dimetrodon, de menor tamaño, podía calentarse y hacerse activos más rápido que su depredador. Muchos paleontólogos, entre ellos Haack, propusieron que la vela de Dimetrodon pudo permitirle entrar en calor más rápido al alba, al compás de sus presas. La gran superficie de la aleta también pudo permitirle eliminar el exceso de calor, a expensas del metabolismo o de la radiación solar. Para enfriarse, el animal orientar su aleta paralela a la luz solar o restringir el flujo sanguíneo hacia la aleta para mantener el calor durante la noche.

En 1986, J. Scott Turner y C. Richard Tracy propusieron que el desarrollo de la vela en Dimetrodon está relacionado con la evolución de la sangre caliente en los ancestros de los mamíferos. Ellos pensaron que la existencia de vela condujo a este animal hacia la homeotermia, al mantener constante, aunque baja, la temperatura corporal. Los mamíferos también son homeotérmicos, pero difieren de Dimetrodon por ser endotérmicos, ya que controlan su temperatura corporal, sin depender del medio ambiente, mediante el aumento de su metabolismo. Los mismos autores notaron que los primeros terápsidos, un grupo avanzado de sinápsidos estrechamente relacionados con los mamíferos, poseían miembros largos que podrían disipar el calor de modo tan eficiente como la aleta de Dimetrodon. La homeotermia desarrollada en este género y sus relacionados pudo haber conducido a los terápsidos a las modificaciones de su forma corporal, lo cual eventualmente desemboco en los mamíferos de sangre caliente.

los estudios más recientes de la vela de Dimetrodon y otros esfenacodóntidos apoyan la afirmación de Haack de 1986, de que la vela tenía una pobre adaptación para liberar calor o regular la temperatura corporal. La presencia de vela en especies pequeñas como D. milleri y D. teutonis no apoyan la idea de que la función de la aleta fuera termorreguladora debido a que las aletas pequeñas son menos efectivas para transferir calor y un cuerpo pequeño puede absorber y liberar calor con facilidad sin aditamentos adicionales. Además, parientes cercanos de Dimetrodon como Sphenacodon tenían crestas dorsales pequeñas que con seguridad no desempeñaban ninguna función termorreguladora. Se cree que las velas grandes de Dimetrodon evolucionaron a partir de esas pequeñas crestas, lo cual significa que a lo largo de la existencia de este rasgo evolutivo, la termoregulación no jugó un papel preponderante.

Los especímenes más grandes de Dimetrodon tuvieron las velas más grande en proporción a su tamaño, un ejemplo de alometría positiva. Esta característica pudo ser benéfica para la termorregulación, ya que ello implica que entre más grande el animal la superficie de la vela se incrementa más rápido que su masa corporal. Los animales con cuerpos más grandes generan mayor cantidad de calor por medio del metabolismo y el monto del calor que deben disipar por medio de la superficie del cuerpo es sustancialmente mayor que en los animales de menor tamaño. La disipación efectiva de calor puede predecirse en diferentes animales de un modo simple mediante la relación entre la masa y el área de superficie corporal. Sin embargo, un estudio de 2010 de alometría en Dimetrodon encontró una relación diferente entre la superficie de la vela y su masa corporal: el exponente real de la escala de la vela fue mucho mayor que el esperado en un animal adaptado para disipar el calor. Los investigadores concluyeron que la vela de Dimetrodon mostraba una tasa de crecimiento más alto que la requerida para cumplir una función termorreguladora y que la principal razón para la evolución de este rasgo fue la selección sexual.

Dimetrodon pudo tener dimorfismo sexual, lo que significa que existía una discrepancia de tamaño entre los sexos. Algunos especímenes se catalogan como machos, entre otros, en base al mayor espesor de sus huesos, las velas y cráneos más grandes y las brechas maxilares más amplias. De acuerdo a estas diferencias los esqueletos del Museo Americano de Historia Natural (AMNH 4636) y del Museo Field de Historia Natural pueden ser machos y el esqueleto en el Museo de Denver de Naturaleza y Ciencia (MCZ 1347) y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Míchigan pueden ser hembras.

Los fósiles de Dimetrodon se conocen a partir de hallazgos en América del Norte (Estados Unidos) y Europa (Alemania), regiones que hacían parte del supercontinente Euramerica a principios del Pérmico. La mayor parte del material atribuido al género procede de tres grupos geológicos de los estados de Texas y Oklahoma: el Grupo Clear Fork, el Grupo Wichita y el Grupo Pearce River. La mayoría de los especímenes hallados hicieron parte de ecosistemas de tierras bajas y planas durante el Pérmico, que pudieron ser grandes pantanos. En especial, los Lechos Rojos de Texas son un área con gran diversidad de fósiles de tetrápodos. Además de Dimetrodon, los tetrápodos más comunes en los Lechos Rojos y los yacimientos fósiles del Pérmico Inferior en el sudeste de Estados Unidos, se encuentran los anfibios Archeria (animal), Diplocaulus, Eryops y Trimerorhachis, el reptilliomorfo Seymouria, el reptil Captorhinus y los sinápsidos Ophiacodon y Edaphosaurus. Estos tetrápodos hacen parte de un grupo de animales que el paleontólogo Everett C. Olson llamó «cronofauna del Permo-Carbonífero», la cual dominó los ecosistemas del continente euramericano por algunos millones de años. En base a la geología de depósitos similares a los Lechos Rojos, el entorno de esta pudo estar dominado por tierras bajas con vegetación densa tipo delta fluvial.

Olson hizo muchas inferencias acerca de la paleoecología de los Lechos Rojos de Texas y el papel de Dimetrodon dentro de este ecosistema. Propuso algunos tipos principales de ecosistemas donde vivieron los primeros tetrápodos. Dimetrodon lo asignó al ecosistema más primitivo, el cual dependía de la red alimenticia acuática. En este modelo, las plantas acuática funcionaban como el productor primario constituyendo la fuente de alimento para los peces e invertebrados acuáticos. La mayor parte de los vertebrados terrestres se alimentaban de estos comensales acuáticos. Dimetrodon probablemente era un superdepredador en su ecosistema, depredando una cantidad diversa de organismos como el tiburón primitivo Xenacanthus, los anfibios Trimerorhachis y Diplocaulus, y los tetrápodos terrestres Seymouria y Trematops. Se conocen insectos que habitaron esta zona que probablemente en algún grado hacían parte de la red alimenticia de Dimetrodon, nutriéndose de pequeños reptiles como Captorhinus. Los Lechos Rojos también fueron el hábitat de algunos de los primeros grandes herbívoros terrestres como Edaphosaurus y Diadectes. Estos herbívoros que se alimentaban de plantas terrestres no dependían del medio acuático para su supervivencia. De acuerdo a Olson, el análogo moderno más parecido al ecosistema de Dimetrodon son los Everglades.

La única especie de Dimetrodon hallada fuera del sudeste de Estados Unidos es Dimetrodon teutonis de Alemania. Sus restos fueron hallados en la Formación Tambach en el sitio fosilífero Bromacker. Este sitio de tetrápodos del Pérmico Inferior es inusual por la escasez de sinápsidos depredadores de gran tamaño. La especie D. teutonis medía alrededor de 1,7 metros, muy pequeña para atrapar los grandes herbívoros diadéctidos que poblaban la zona. Es más probable que se alimentara de invertebrados pequeños e insectos. Solo tres especímenes fósiles pueden corresponder a grandes depredadores; se cree que pueden pertenecer varanópidos grandes o esfenacodontos pequeños y ambos ser depredadores potenciales de D. teutonis. En contraste a las tierras bajas pantanosas de los Lechos Rojos de Texas, se cree que los depósitos Bromacker poseían un ambiente montañoso sin especies acuáticas. Es posible que los grandes carnívoros brillaran por su ausencia debido a su dependencia de los anfibios acuáticos para su supervivencia.

No obstante algunas especies de Dimetrodon podían alcanzar gran tamaño, se conocen muchos especímenes jóvenes. El paleontólogo Robert Bakker sugirió en 1982 que los adultos habitaban principalmente en las planicies inundables, mientras los jóvenes preferían pantanos aislados y las márgenes de los lagos. El tipo de ambiente se dedujo a partir del tipo de sedimento en el cual fueron hallados los restos. Bakker pensó que los especímenes jóvenes de Dimetrodon se comportaban de modo similar a los jóvees de los grandes reptiles modernos, los cuales evitan el contacto con los adultos de su especie. En los reptiles actuales, los animales de todas las edades pueden competir por los mismos recursos y los adultos pueden llegar a convertir a los jóvenes en sus presas. Sin embargo, un estudio posterior de Donald Brinkman pone en duda la afirmación de Bakker al demostrar que los especímenes hallados en los dos tipos de hábitat representaban a especies diferentes y no a miembros adultos y jóvenes de la misma especie.